こんにちは、こつまるです

秋にさしかかると布団から出られないほど朝の空気が急に寒くなって驚きますよね

私も寒さに弱く冬では塩をかけられたナメクジのように布団の中で縮こまっています。

あまり見た目にはわかりませんが、実はあなたの飼育しているお魚たちも同じように、もしかしたら朝の寒さに驚いて震え上がっているかもしれません。

今回はそんな熱帯魚のための、ヒーターの選び方に関するお話です。

- 初めて冬を迎えるんだけど、どんなヒーターを選んだらいいのかわからない

- 自分の水槽に合ったヒーター選びをしたい

このような方に向けて

仕組みから何から全部まとめて解説します

これをすべて読んだらもう大丈夫、あなたは

水槽用ヒーターの仕組みを理解して、自分の水槽に合った適切なヒーターを選べるようになります。

冒頭に目次がありますので

知りたい情報へジャンプしながら読んでみてください。

それではザックリやっていきましょう。

なぜヒーターが必要なの?

そもそも無加温ではいけないのでしょうか?

結論から言うと「必要」なんですが

まず経験上、比較的暖かいとされている私の住まい千葉南部でもガチの冬場は朝の冷え込みにより室温は10℃近辺まで落ち込みます。

寒冷地に住んでる方にとっては10℃なんて、ちゃんちゃらおかしい温度かもしれませんが、比較的暖かい地方でも冷え込む朝はわりとしっかり冷え込みます。

ほとんどの熱帯魚は寒さにめちゃめちゃ弱く、無加温のままだと秋から冬にかけての時期は朝の急激な温度低下によって体内の細菌が暴れだしたり、エサの食いつきが悪くなったり、突然お魚たちの体調が悪くなってしまうことも少なくありません。

熱帯魚の適正水温は、だいたい23℃〜28℃程度と言われていますので、低すぎる水温では生きていけないのが実情です。

個人的には25~26℃ぐらいで大きく変動することなく安定するのがベストだと思います

また、多くの水草も冷たすぎる水温では育成が非常に困難になります。

水温を24~26℃ぐらいに保っていると、水草たちもより鮮やかに健康的に育ってくれます。

つまり、基本的に日本のどこに住んでいてもアクアリウムをやるならば冬場には水温を暖かい状態で一定に保つための装置が必要ということです。

※例外として外飼いのメダカの仲間や金魚、浮草などは、外の過酷な低温状態でも耐えられる種類なので、この限りではありません。

ヒーターの仕組み

それではヒーターはどのような仕組みで水を温めるのでしょうか?

具体的な各部品の名称と役割を解説していきます。

ヒーターの部品解説

ヒーターの主な部品は3つに分かれて構成されています

- 伝熱管

- サーモスタット

- 温度可変ダイヤル

順番にサラッと確認していきましょう

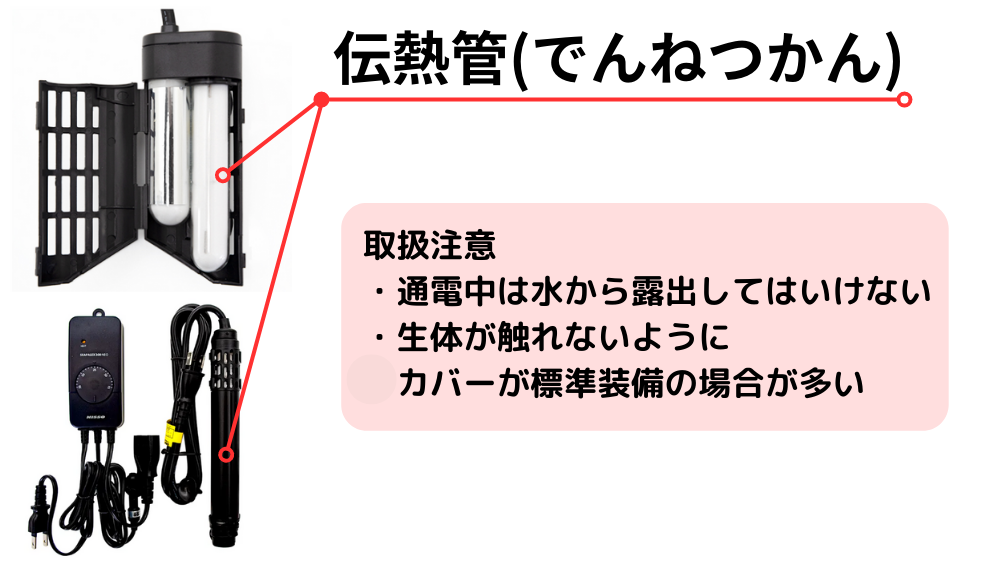

伝熱管

温まる管の部分ですね

かなりアチアチ高温になる部位ですので、ほとんどの場合はヒーターカバーが付属しています。

注意点としてはこの部分を空気中に露出したままコンセントをつながないでください

最悪、家がアチアチになります

結構ありがちなのは、水替えで水位が下がっているときに水面からヒーターがコンニチワするパターンです。

ヒーターの設置場所と水位には十分注意してください。

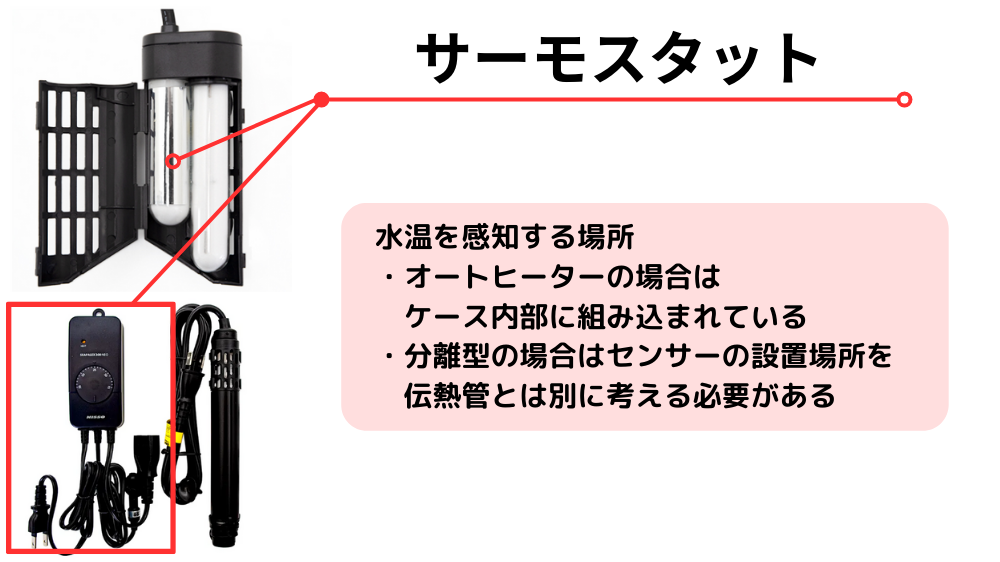

サーモスタット

水槽の温度を感知する部分です。

水槽が熱くなりすぎないように伝熱管のON/OFFを自動で制御して、水温を一定に保つための部位です。

オートヒータータイプの場合はどこに存在するのかわかりにくい部位ですが、電熱線とは別の場所でカバー内に組み込まれています。

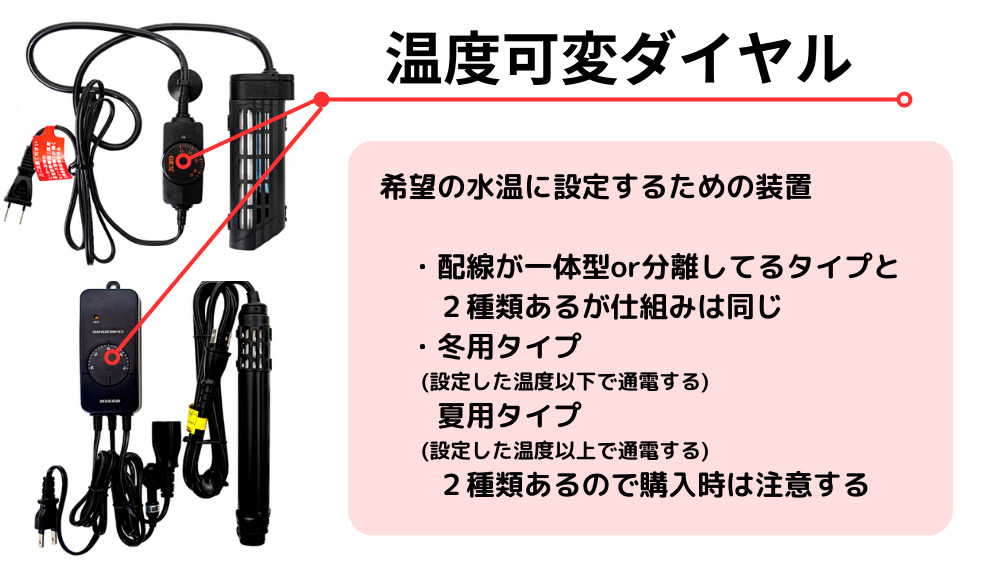

温度可変ダイヤル

オートヒーターではないヒーターにはこのダイヤルがついています。

ダイヤル内のメモリに示された温度になるまで加熱していき十分に温まったら自動的に電源が切れます。

温度が固定のタイプと違って熱帯魚(26℃)→金魚(18℃)と自由に設定できるので、飼育している生体や魚の状況に応じて水槽温度を変えるためのダイヤルです。

ヒーターと分離した状態で個別に販売もされていますが、水温が低い時に温める(ヒーターを通電する)ための冬用ダイヤルと、暑い日に上昇した水温を冷やす(冷却用ファンなどを通電する)ための夏用ダイヤルが販売していますので、用途に合わせて間違えないように購入をしましょう。

ヒーターは消耗品

これは、初心者にはあまり認知されない概念なのですが、日本で販売されているヒーターのほとんどにはメーカー推奨の使用期限が設けられています。

なんて、パッケージや説明書に書かれています

「壊れてなければそのままずっと使えばいいじゃん」

と思うかもしれませんが、加熱器具は故障を伴うと魚たちが死んでしまったり、火災に発展する可能性もある為この辺の決まり事は厳しめにメーカーさんが交換期限を設けています。

実際のところ、動いている限り長く使おうと思えば使えるんですよね

しかしヒーターの故障は魚の死に直結しやすいので、人間がヒーターの故障に気づいた時には魚たちがほぼ壊滅か、手遅れになってしまっている場合がほとんどです。

水の温度を一定に保つにはヒーターの電源が内部でオンとオフを交互に繰り返し続けるため、いずれは物理的な限界が来て壊れていく物です。

なので、可能な限りメーカーの使用期限に基づいてシーズンごとに新品のヒーターを用意することをお勧めします。

よくメルカリなどでは、安い値段の中古品が出回っていますが、販売者の使用期間の確認と中古品である事の相互理解を取った上で、あくまで自己責任で購入・使用をしてください。

私も過去に中古で購入した経験がありますが

この辺は割り切って使用していました。

沸騰を未然に防ぐ安全なヒーター接続方法

ヒーターが突然故障する可能性がある、というのは理解できたと思います。

では万が一、ヒーターが故障しても魚たちの死を未然に防ぐため、私たちにできる事はいったい何でしょうか?

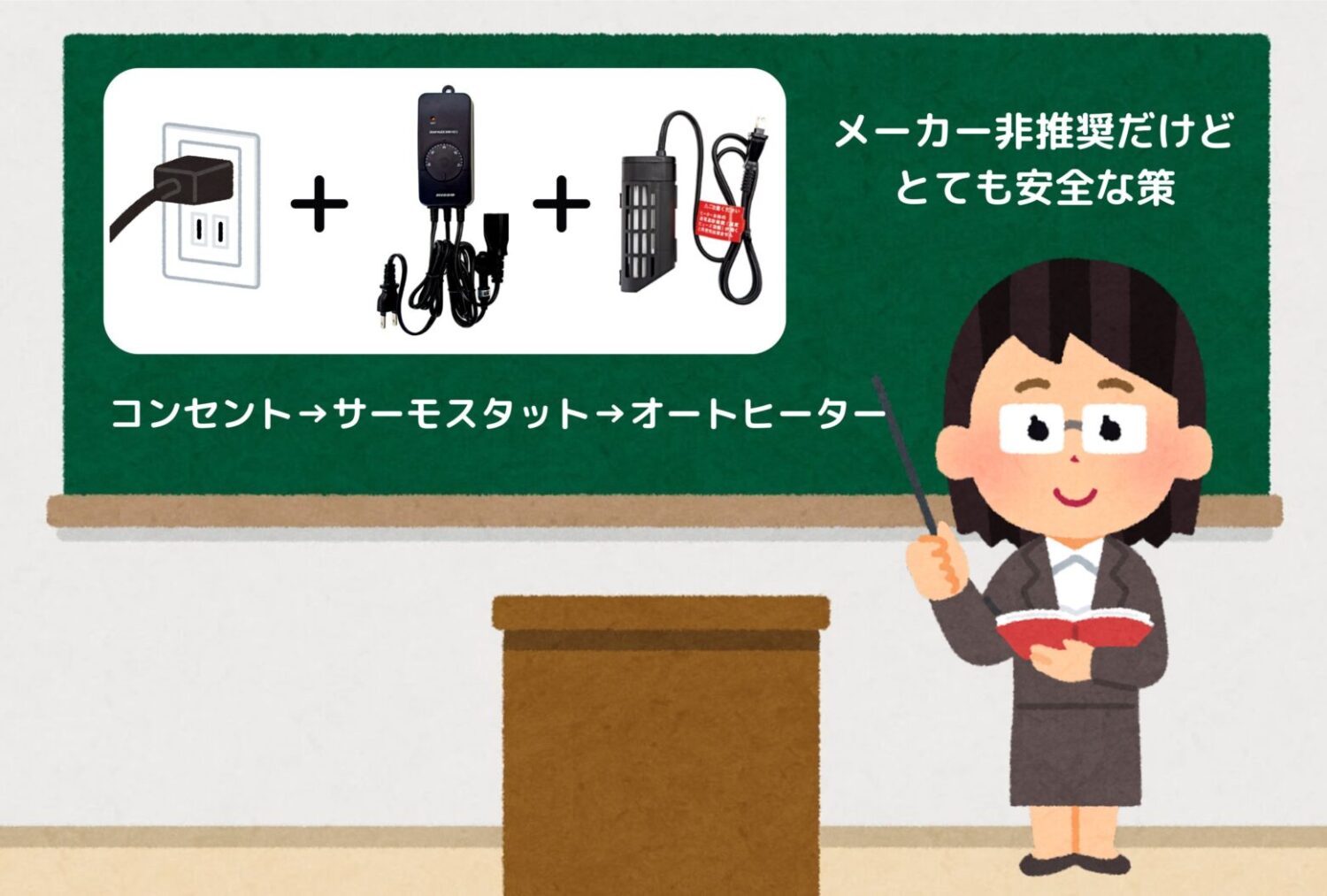

それはオートヒーターと別付けサーモスタットの併用です。

これはメーカーが推奨している接続方法ではありませんが

10年間水槽をやってきた私の経験上、とても効果のある手段で

具体的には

電源=サーモスタット=オートヒーター

サーモスタットの温度センサーと

オートヒーターの温度センサー

両方を同時に使うことで、水槽の温度を2重に監視する事ができます。

ヒーター側の故障で温度が上がり続けてしまっても、もう片方のサーモスタットによって高温化を防ぐので、一つの保険になります。

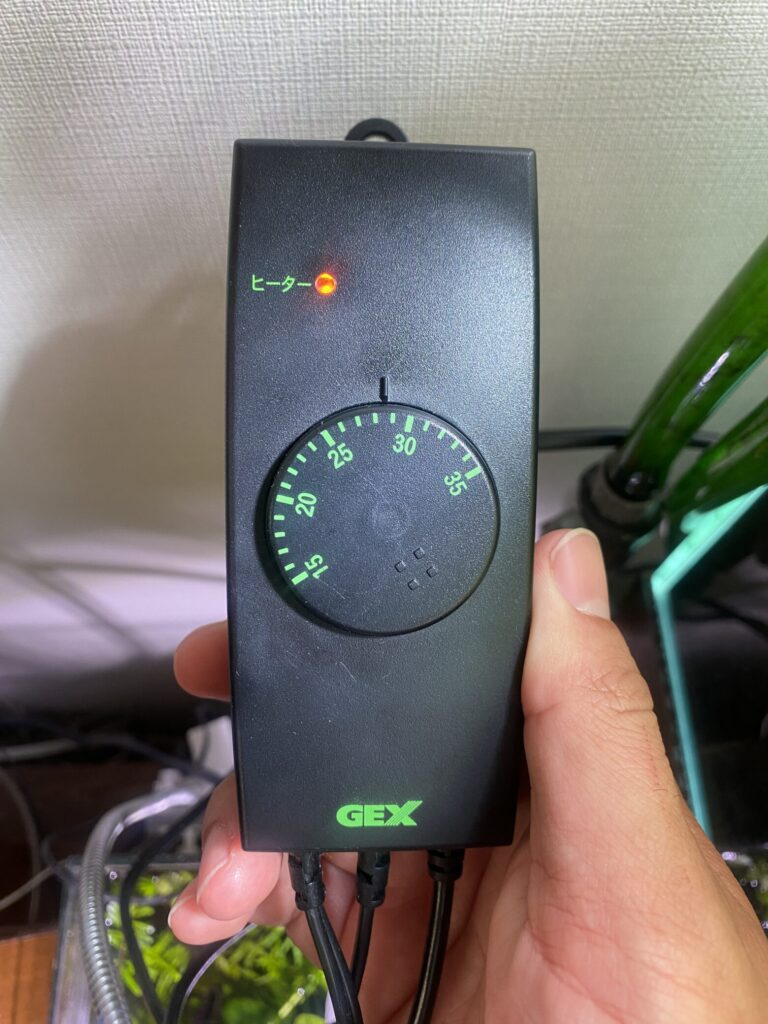

なお、サーモ側の温度設定は28℃ぐらいで高めの温度設定にしましょう。

これは温度センサーどちらかで単体の故障が発生した時に判別しやすくするためです。

真冬なのに28~29℃まで水温が上がっていたら「オートヒーターの26℃自動設定が効いていない」という事になるので故障の疑いがあります。サーモの設置理由はあくまで「水の沸騰を防ぐ」というのが目的なので、水温が28℃になったところで魚は無事のままだから大丈夫です。

逆に通電ランプが消えていたらサーモスタット側の故障を疑ってください。オートヒーター側で26℃前後まで水温を抑えるのが正常なはずなので、29℃設定のサーモスタットは常時通電が正しい状況です。

ヒーターが故障したせいだとはいえ、いくら製造した会社に文句を言っても、星になってしまった魚たちは二度と帰ってきません。

可愛がっている魚たちが危険な目に合う前に、飼い主側でいったい何ができるのか。事前に十分な対策を講じて不幸な事故を未然に防ぎましょう。

買うときに気を付ける事

それでは初心者の方向けに、実際に買う時の注意点を解説していきます。「もう知ってるよ」という方はこの項目をスルーしてもかまいませんが、なるべく噛み砕いて解説していますのでチェックしてみて下さい。

いったいパッケージのどこを確認すればいいのでしょうか?

結論から言うとお店のパッケージを手に取って注目する点は2つだけです。

写真を見ながら解説していきましょう。

設定温度の違い

写真①の部分です。

オートヒータータイプは、このように必ず固定温度が記載されています。

ものによっては、メダカや金魚に合わせた18℃・23℃設定の物もありますので、自分の飼っている魚に合わせた温度表記の物を間違いの無いように購入しましょう。

先ほど説明した温度変更ダイヤルのついているヒーターは、パッケージにこのような温度表記がありませんので注意してください。

そりゃそうですね、自由に温度をいじれますしね。

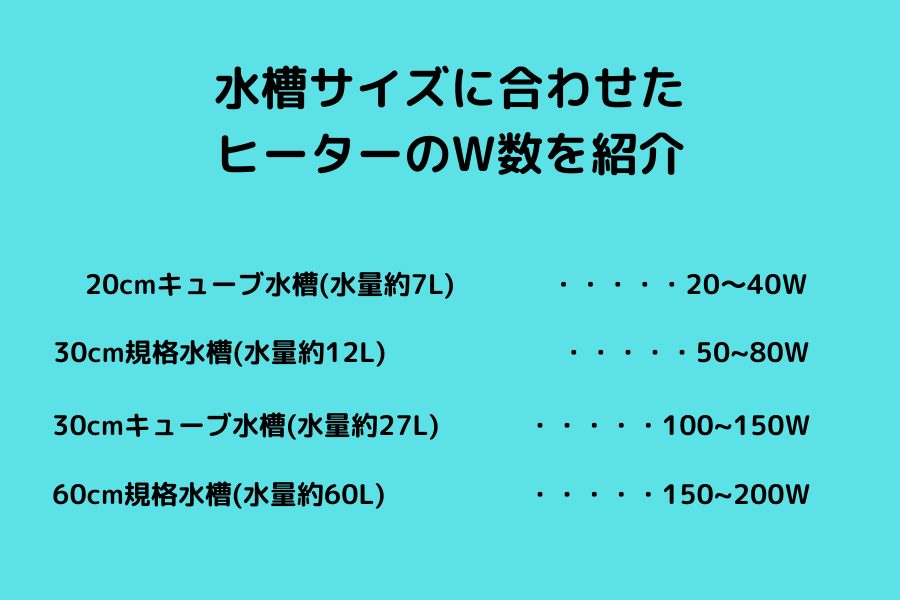

W(ワット数)の違い

②の項目です

おそらく初めのうちは、このワット数がちょっとわけわからんポイントだと思いますが

簡単に言うと水槽用ヒーターのW(ワット)表記は火力です

これは料理に例えるとわかりやすいです。

例えば、みなさんがキャンプに出掛けたとします。

極端な話ですが「カレー作ろうぜ!」となった時にろうそく一本でチマチマ鍋を温めてたら、いつまでたっても食材を煮込めないですよね。

逆に巨大なキャンプファイヤーで鍋を煮込もうと思ったら、あっという間に鍋は焦げ付きます。

これは行き過ぎた例えですが、要はちょうどいい火力がイイ!ということです。

キャンプでは鍋の大きさに合わせた火力、自宅では水槽に入っている水の量(水槽サイズ)に合わせて適切なワット数のヒーターを選択します。

なお、先ほどの商品パッケージにもメーカーによる適正水量が表記されていますが、あくまで目安は目安でしかないという事を覚えておいてください。

寒冷地や寒さがピークの2月ごろなどでは、あまりにも寒くて火力が追い付かずパッケージに書かれている内容通りのワット数でも、水が十分に温まらない現象が起こる可能性があります。

「パッケージ通りに買ったのに温度が22℃までしか上がらない!」

これはわりと経験する事例ですので、次に紹介する基準にそって自宅の水槽に適合したヒーター選びを改めて考えてみてください。

いざ、ヒーターを選んでみる

という方の為に、私が実際に使用したことのあるヒーターの中からご紹介します。

初めての方が水槽に設置するならとりあえずこれを選んでおけば大丈夫だよー

といった感じです。

商品リンクで詳しくチェックするなり、スクショをとって実物をお店で確認してみるなりぜひやってみてください。

20cmキューブ水槽(水量約7L)でオススメのヒーター

国産メーカーのエヴァリスさんが出しているオートヒーターです。

小型のボディですので、20cmキューブのような小さめの水槽でもあまりスペースを占有することなくレイアウトを邪魔せずに水温を保てます。

30cm規格水槽(水量約12L)でオススメのヒーター

GEXさんが出している80Wのオートヒーターです

30cm以上の水槽用ヒーターは50W刻みで製品を作っている会社も多いのですが、GEXさんはこのような感じで微妙にW数を増やした「かゆいところに手が届く」といった感じのヒーターが多いです。

実際私が使用しているヒーターもGEXさんのものを多く使用しています。

30cmキューブ水槽(水量約25L前後)でオススメのヒーター

30cmの正方形(キューブ型の)水槽用です。

キューブ水槽は30cmという幅の割に、ある程度しっかりした水量を確保できる水槽だというのが特徴です。

なので当然、W数もある程度大きめのヒーターを設置しましょう。

「これさ、100Wでいいんじゃね?」

という熟練者様の声も聞こえてきそうですが、私の場合はこの160Wで冬シーズンを始まりから終わりまで全て乗り切れています。

温まりきらずに水温が冷たすぎると病気発生の原因にもなりますし、寒冷地など地域格差によっても多少なり基準が変わる問題ですので、迷うなら気持ち大きめのW数を基準に選ぶのがいいかと思います。

60cm規格水槽(水量約57L前後)でオススメのヒーター

だいたい初心者の方が初めに立ち上げる水槽のサイズは、この60cmまでが一般的だと思います。

200W以上でオートヒータータイプの物はほとんどありませんので、必然的にダイヤル式のヒーターになります。

これ単体で使用するか、100Wを二本同時に使用して別々のところへ設置するか、どちらのパターンでも大丈夫です。

2本使用する場合の方が、もし片方故障して止まってしまった際でも急な温度低下を防ぐことができます。

しかし単純に初期設置の費用が倍になります。

この辺はご自身の財布事情と相談ですね。

まとめ

水槽用ヒーターの仕組み、ザックリわかってきましたか?

最後にヒーターを選ぶ注意点を二つおさらいしていきましょう。

- オートヒーターの場合はパッケージの温度表記(何℃固定か)を確認する

- W数とは火力の意味、特に寒冷地の人はパッケージ表記よりも大きめのW数を選ぶ

名前もやはり「熱帯魚」というくらいですので

やはり寒さには敏感です。

お魚たちのためにも暖かい水槽環境を

ぜひ作ってあげてみてください。