こんにちは、こつまるです。

いきなりですが皆さん、

pH(ペーハー)

ってご存じですか?

「ペーハーってあれでしょ」

「ほら魚が死なないための水質のあれ」

「なんかそう、たまに調べるといいんだよね」

感覚ではなんとなーく分かっていても

誰かに説明しようとするとなかなかうまくいかない

それがpH(ペーハー)ですね。

実際、経験の積み重ねでなんとかなってしまう部分だと思いますが、今回はそんなpH(ペーハー)について改めて深く掘り下げていこうと思います

この記事を読めば

あなたはこんな事がわかるでしょう

- 水槽のpHについて知識が深まります

- 魚に適した水質作りができるようになります

冒頭に目次がありますので

知りたい情報へジャンプしながら読んでみてください。

これでもう「pH」は怖くない!

それではザックリやっていきましょう

pH(ペーハー)とは?

まずさらっとpHの解説をしましょう

pHとは水槽の水質が酸性とアルカリ性

どちらに偏っているのか、わかりやすく示すための数値です。

魚や水草たちには「居心地の良いpH数」というものが必ず存在して、これに近づければ近づくほど魚の発色が良くなったり水草の成長が促進されます。

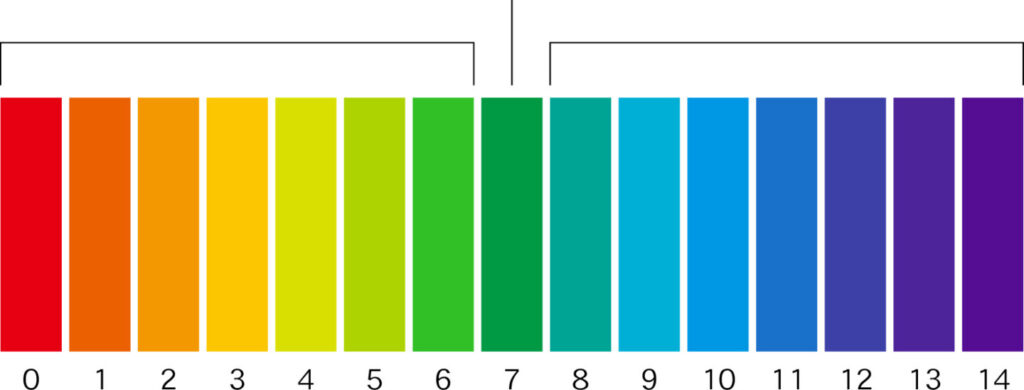

めっちゃ酸性がpH0

めっちゃアルカリ性が最大pH14として

pH7が中性です。

詳しいPhのスケール表は下の通り

よくアクアショップで弱酸性といわれているのがpH6.5~6.8ぐらいで、弱アルカリ性といわれているのがpH7.3~7.5ぐらいです。

数値が0より下の(−)マイナス値になったり17、21などの14を超える数値は存在しません。

酸・アルカリの割合(バランス)という解釈

今回の話でここが一番重要です

この指標の最も注意すべき点は

pHが示す数値は、あくまで物質の割合(バランス)表記でしかない

ということです

ん?

どういう事?

と思うかもしれませんが

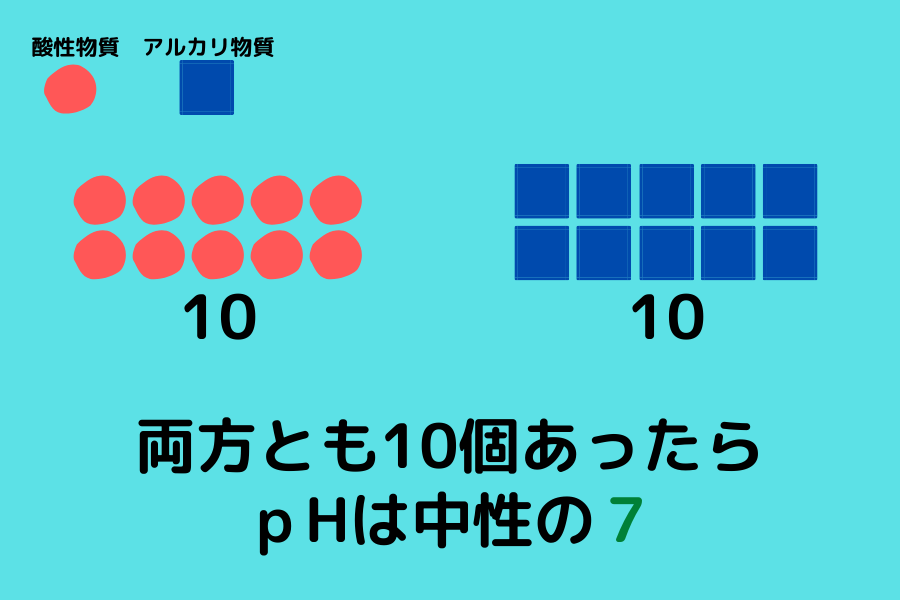

つまりですね、この図を見てください

筆者が丹精込めて作りました

例えば水槽内で酸性の物質が10個、アルカリ物質が10個存在する場合と

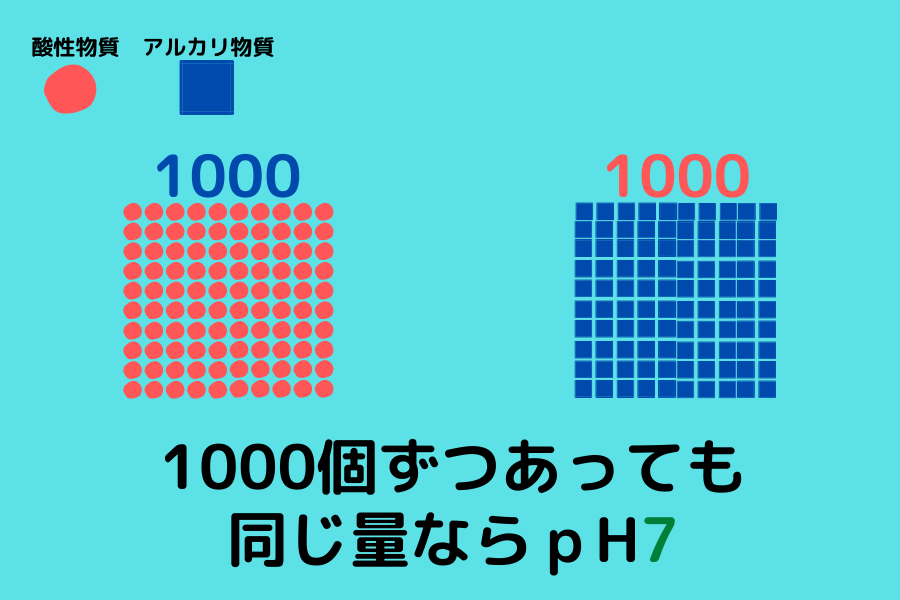

酸が1000個、アルカリ1000個で存在する場合

合計数こそ違いますが

これらは共に同じ比率なのでどちらも中性pH7と判断されます。

しかしどうでしょうか?

- 合計で20個の物質が水に溶け込んでいる水槽

- 合計2000個の物質が水に溶け込んでいる水槽

魚が健康的に過ごせるのはどちらだと思いますか?

ラーメン屋のご主人に

「塩分と砂糖の割合はどっちもおんなじですから大丈夫!安心してください!」

と言われたとしても、

- 醤油と砂糖が大さじ1杯ずつ使われたラーメン

- 醤油と砂糖がどんぶり1杯分使われたラーメン

どちらが健康的だと思いますか?

そもそもラーメンの話題で健康を語るんじゃねぇよ

と、思われるかもしれませんが。

その通りですね、はいすいません(^ω^;)

ただ、これと同じことが

水槽でも言えるって事です。

へいきへいき!

大丈夫!いつも定期的にpHを調べてるよ!

pHは7だから中性で安定した水質のはずなのに、魚がどうも星になっちゃう

なんでだろう?水が魚に合わなかったのかな~?

と、ね・・・

文字通り殺し文句ですね

たとえpH7でもその水槽は、魚にとって本当に健康的な水質ですか?

ここを常に考える事がとても重要です

水に溶け込む物質の量、合計数が少ない水槽をめざすと魚が健康的になる

水槽内の酸性物質

それでは酸性物質とアルカリ性物質にはどのようなものがあるのでしょうか?

ざっくり代表的な物質から紐解いていきましょう

まず水槽内の酸性物質で一番身近なものは亜硝酸と硝酸塩です。

バクテリアの解説でも説明しましたが

この二種類は生体を飼育していてエサを与え続ける限り、水槽内で常に増え続けます

水槽内のアルカリ性物質

次にアルカリ性物質

主にマグネシウム・カルシウム・カリウムなどが

水槽内のアルカリ性物質として有名です。

これらはカリウム肥料の添加であったり、水槽内に設置されている石や牡蠣殻などから溶け出すことによって増加していきます。

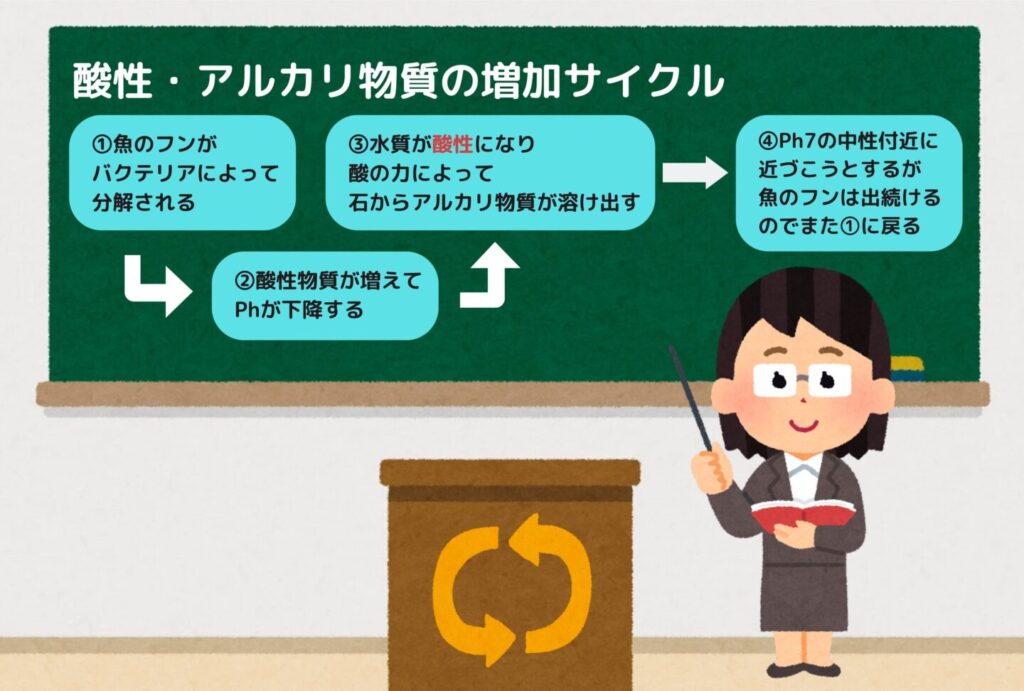

一般的な水槽内の水質サイクルは画像のようになっています。

水替えをしない限りは、上のような順番で無限に酸性物質とアルカリ性物質が増加し続けるので、注意が必要ですね。

石などのアルカリ性レイアウト品が水槽に入っていない場合には表のようなサイクルにならず、ただひたすら酸性物質だけが増え続ける状態となります。

ソイルなどのうたい文句で「pHを中性に保つ!」といった表現がされているものがありますが、おそらく土の成分の中に牡蠣殻などのアルカリ性物質を混ぜ込んでいるためで、この手の商品は水槽内の合計物質量が急激に増加しやすいため、定期的な水替えを行い水質をきれいに保つ必要があります。

アルカリ性物質が硬水と軟水を分けるカギ

余談ですが

水質にはペーハー以外の基準として硬水・軟水という呼び方も存在します。

よく、輸入のボトルウォーターなどで硬水という言葉を耳にしますね。

水質科学の世界では硬水なのか?軟水なのか?これをどのように判断するかというと水の中に含まれているカルシウム・マグネシウムの量で判断します。

これら二つはアルカリ性物質であると同時に、水の硬度にも影響を与える物質だという事ですね。

pHを動かすには?

では快適な水質環境を作るために

どのようなことをすれば

pHを調節できるのでしょうか?

それぞれのパターンで確認していきましょう

pHを上げたい(アルカリ性にしたい)時

水槽管理でpHの上がってしまう事例です

おおよそ以下のような条件で

pHはアルカリ性に傾きます

- 牡蠣殻などをフィルターの濾材に使っている

- 底床に大磯砂、砂利などを使っている

- 龍王石などの石をレイアウトに使用している

- 液肥の添加でカリウムを使用している

アルカリ物質のほとんどはカルシウムやマグネシウムです

石や貝殻の主成分となっており

水槽内の酸によって、主にレイアウトで使用されている石などが溶け出して

溶けた分だけpHはアルカリ性に傾きます。

最も身近な方法では水草の肥料にカリウムというものがあります。

これは強アルカリ性の性質をもった代物なので添加の分量には注意が必要です。

アルカリ成分を抑えたカリウム肥料もあるので

パッケージをよく見て液肥の購入をしてください。

pHを下げたい(酸性にしたい)時

次は水質が酸性方向へ向かう事例を見てみましょう

- エサやフンがバクテリアによって分解される

- Co2の添加を行う

- 流木をレイアウト素材に使用している

魚たちは日々の生活で水槽内にフンをしますね

これがバクテリアによって硝酸塩が蓄積すると、水質はゆっくりと酸性に傾きます。

くどいようですが以下の記事で

魚のフンとバクテリア・酸性物質の発生について詳しく解説しています。

さて、話を戻しましょう

水草育成でCo2(二酸化炭素)を添加する場合もありますが

水にCo2が溶け込む事により同じくこれも酸性に水質が変化します

流木の設置はタンニンなど

中の成分が水に染み出して

pHを下げる傾向にあります。

引き算という考え方

逆に物質を取り除くという発想をしてみましょう

「割合」という考え方をすると

何かを水槽へ加えてpHを調節する事の

恐ろしさを実感できるかと思います

- アルカリ性にしたければ酸性物質を水槽から減らし

- 酸性に傾けたければアルカリ性物質を水槽内から減らす

- 水換えはpHを中性付近まで近づける基準の作業

総合的な物質数が少なければ少ないほど

魚たちはクリーンな水槽環境で生活することができます

水道水のpHが全ての基準

あなたの自宅から出てくる水道水のpHも重要です

自分の地域の水道水がどのような水質なのかは水道局のHPに記載されています。

水道局はゆうに100項目近くも水質を調べて公開していますので、pHに加えてカルシウムとマグネシウムの含有量も調べておきましょう。

水替えの際に元の水になるので

もしも源水の段階でpHが高い場合は

それも考慮したうえで

水槽全体の水質調整をしていかなければなりません

水道水のpHが高かったらどうすればいい?

水道水のpHはもともと中性に調節されていることが多いので、定期的な水換えは水槽の物質を取り除く引き算という考え方で水質の安定を保つ行為です。

しかし

利根川の下流水域がある千葉県や、九州の一部地域などがそうなのですがもともとPhの高い水が水道から出てくる地域もあるかと思います。

水替え以外の方法でpHを調節する方法としては

- 浄水器にイオン交換樹脂(カチオンフィルター)を導入する

- ろ材にイオン交換樹脂を導入する

という方法があります。

いわゆる軟水化という方法ですが、カルキ抜きをするための浄水器にイオン交換樹脂を追加導入する事によってアルカリ性物質をあらかじめ取り除き、Phがある程度下降した状態で水槽内へ水を補給することができます。

いや~、でもさ

浄水器の導入はハードルが高そう

と、思った方は普段使用しているろ過フィルターにPh調整の濾材を導入する方法もあります。

オススメしたいのはウォーターエンジニアリングさんが販売しているリバースグレインという濾材

これは中のろ材がイオン交換という特殊な作用で、水槽内の酸性物質・アルカリ性物質を減らし、引き算の作用で水質をきれいに保ちます。

フィルター内に投入するだけで効果を発揮するので、何も難しいことを考える必要がなく、お手軽に水質の調整ができる濾材です。

私も水道pHが高い地域に住んでいるのですが、元水の水道pHが高い方に合わせた専用のリバースグレインシリーズが発売されています。

「え、今までは何だったの?」といえるレベルで、水草の成長が見違えるように早くなったので非常におススメしたいろ材です。

まとめ

最後にまとめです

- pHとは、水槽の水が酸性・アルカリ性どちらに傾いているかを伝える指標

- 数値はあくまで割合だということ、物質の総数は少ない方が健康的に魚たちが生きる

- 基本的に水槽は、通常の管理をしていれば酸性物質が徐々にたまっていく

- 元の水道水も重要、地元の水道局HPで水質をチェックしよう

今回は知っているようで知らない

pHのお話でした

pHを調べるには試験薬がおススメです

また、水槽内物質量の総数を調べるには

TDSメーターというものがあります

TDSメーターを使うことによって、水槽内の物資の合計数値を測ることによって水の綺麗さ、純粋さを確認できます。

要は、TDSの値が低ければ低いほど水がキレイで魚が健康的に生活できる可能性が高いということです。

まずは魚たちの状態を日々確認しましょう

そして水槽のより良い水質改善のために

みなさんも水質のチェックをしてみてください。