こんにちは、こつまるです。

今回はアクアリウムに必要な基礎知識講座

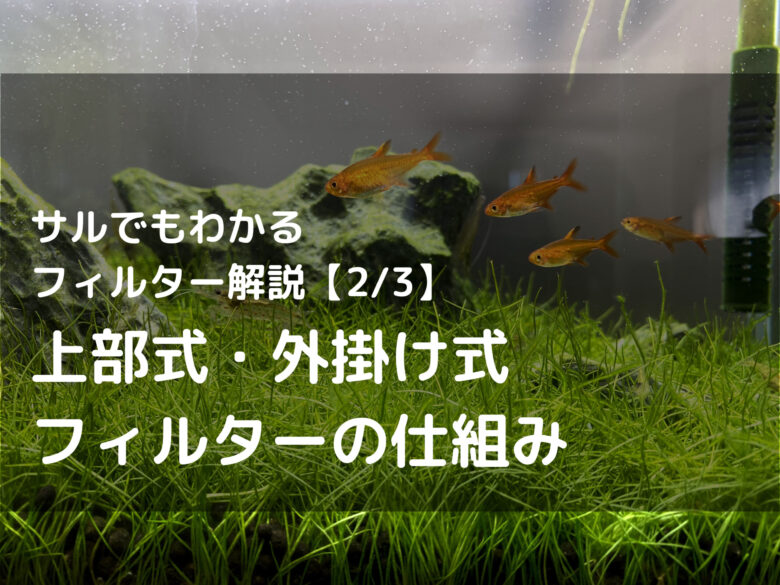

サルわかシリーズフィルター解説【第2回目】

水槽を始めるのに、いったいどんなフィルターを使えばいいかわからない

このような方に向けて現在のアクアリウム界隈で主に使用されている6種類のフィルターを毎回2個ずつ解説していこう、という企画です。

今回紹介するのはこちら

- 上部式フィルター

- 外部式フィルター

この2種類を解説していこうと思います。

今回紹介する内容の中で

濾過に関する情報など前提の知識がいくつかありますので【第1回目】のフィルター解説も合わせて読んでみてください。

それでは、今日もザックリと解説していきましょう。

汲み上げポンプと水の流れを解説

それではまずはじめに

各フィルターの仕組みから解説していきましょう

今回のフィルターは両方とも、水中ポンプによって水の流れを生み出しています。

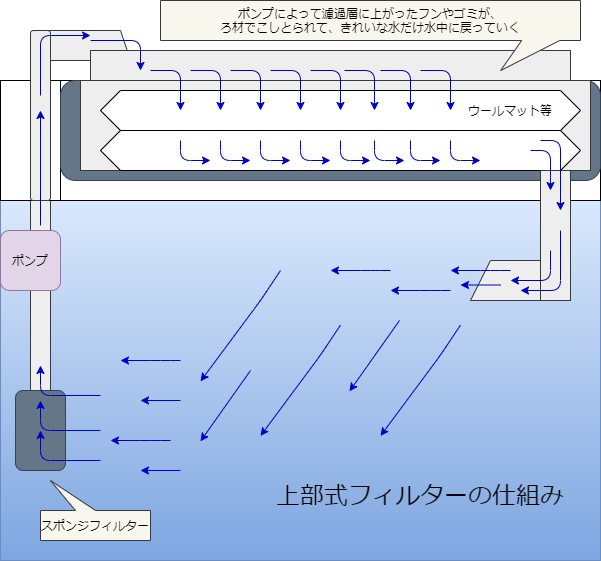

上部式フィルターの構造はその名の通り

水槽の上側に濾過層を設けて濾過をする仕組みです。

ポンプの力で水を汲み上げて濾材エリアに水を流し、重力の力でそのまま水槽内へ水が戻っていきます。

本当かどうか定かではありませんが、この上部フィルターは聞くところによると日本発祥のフィルターだそうです。

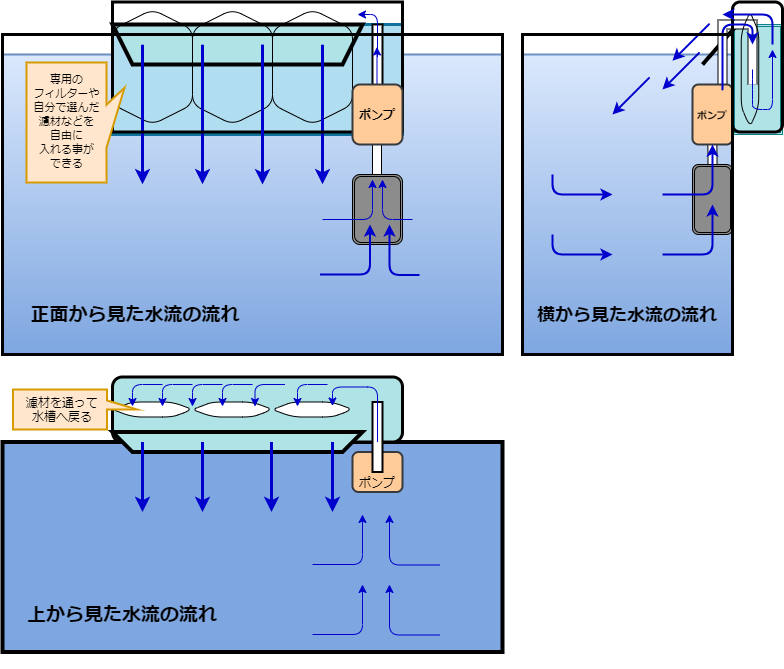

お次は外掛け式フィルター

これは簡単に言うと、上部式フィルターの簡易版です。

BOX部分を水槽の側面に引っ掛けて、ポンプによって水を送り込み、濾過槽へ通水させた後に滑り台のようなパーツを流れて水槽内に戻ります。

上部式フィルターのメリット・デメリット

上部式フィルターの良い点・注意すべき点は以下の通りです。

どちらかというと物理ろ過能に特化したフィルターで、特に大食漢の金魚系や、古代魚などの大型生体に有効です。

濾過BOX内のろ材をカスタマイズすれば、生物ろ過を強化することも可能ですが、どちらかと言えば水質の浄化能力に頼るよりも「フンが有害物質を出す前に早く取り除いてしまおう」といったコンセプトの構造をしています。

次にデメリットですが、なんといってもデカくてゴツいのが欠点です。

上部と言う名前の通り、水槽上面のほとんどを濾過層が占拠してしまうので、照明を置く場所が限られてしまったり、特にビジュアル面で壊滅的な存在感があります。

ぶっちゃけ箱の質感や見た目に関しては、使用者本人の好み次第なところがありますが、それにしてもスタイリッシュな見た目とはお世辞にも言えない程にインパクトのある形です。

また、ポンプで組み上げた水の落下音がバシャバシャと聞こえるので、寝室などの静かな空間に水槽を置く場合は、このフィルターは選ばない方がいいでしょう。

サイズに関してもそうですが、そもそも30cm以下の規格で上部ろ過のフィルターというものが非常に少ない(ってか売ってない?)ので、小型水槽を使っている方はこのフィルターは必然的に選択肢から外れてしまいます。

かなり不満点を言ってしまいましたが、物理濾過能力に関してはピカイチの性能を持っています。

音が出ても大丈夫なリビングや玄関などで、大型生体を飼う場合に明確な目的を持って使用する場合には、かなり選択候補にあがるフィルターなのではないでしょうか。

外掛け式フィルターのメリット・デメリット

外掛け式フィルターの良い点・注意すべき点は以下の通りです。

まずメリットですが

オシャレに水槽を見せたい場合には選択肢の一つとして上がるフィルターなのではないかと思います。

どのメーカー製でも、比較的スマートな見た目をしているものが多く、水槽内の景観をあまり邪魔せずにフィルター機能を設ける事ができます。

また構造上、水槽の側面に引っ掛けるタイプなので、フィルターの設置場所を余分に設ける必要が無いのも優秀なポイントです。

玄関先の靴箱の上や勉強机の上など、コンセントさえあればお気軽に使用できますね。

次にデメリットです

小型水槽にとっては何かと小回りの利くフィルターではありますが、90cm以上の大型水槽となってくると、これ単体の濾過能力だけでは力不足感が否めません。

また、購入時に付属している専用のろ材は交換時期が定められており、だいたい2週間~1か月に一回程度で、新品に交換することを推奨されています。その際のランニングコストは一ヶ月に500円前後と、購入時のお値段次第ではありますがお世辞にも安いとは言えません。

中のろ材エリアはそれほど大きくはありませんが、あえて正規品の交換ろ材を使わずに、自分が選んだセラミック濾材を使ってみたり。植物を直接植えるなどして水耕栽培をしている方もよく見ます。

費用を抑えつつ色々とアレンジが効くので、使用者のセンス次第で2倍にも3倍にも有効活用ができるフィルターといえます。

まとめ

それでは2つのフィルターのまとめです

- 上部式は大型魚・金魚向けの物理ろ過に特化している。

- カスタマイズ性もありメンテナンスもしやすいが、フィルター本体がとても大きく、水槽の景観を損ねるので注意が必要。水流の音が気になる場合があるので、寝室に設置した水槽には不向き。

- 外部式は値段もお手頃な上部フィルターの小型版。

- 濾材のアレンジや水耕栽培など、工夫次第で色々な使い方ができるが、大型の水槽や大食漢の魚飼育には向かない。

- 濾材のカスタマイズが可能で小型でも濾過能力を引き出すことができる。

それぞれ、目的がかなりハッキリとしたフィルターなのではないかと思います。

アクア熱が加速して大きな生体を育てたいと思うようになれば、上部フィルターは選択候補として考える余地があります。

入門として30cmキューブなど、小型の水槽からアクアリウムを始めたいという方は、外掛け式フィルターを選びましょう。

さて次回は、フィルター解説の最終回

外部フィルター・オーバーフロー水槽の紹介です。

これで現代アクアリウムの代表的なろ過フィルターをひとしきり網羅できるのではないかと思います。

ぜひ一回目のフィルター解説も、合わせてチェックしてみてください。