こんにちは、こつまるです

今回は外部フィルターのお話。

現在のアクアリウムではかなり主流になっているフィルターの種類なので、初心者の方でも一体どのような物なのか気になっている人もいるのはないかと思います。

今回はそんな外部式フィルターの

- どんな仕組みで動いているか?

- 具体的な特徴はどのようなものか?

- 外部フィルターを使用するときの注意点

これらをわかりやすく解説して、

最後に私がオススメする外部フィルターを3種紹介していきます。

フィルターの仕組みとポンプの揚程について

まずどのような仕組みで動いているのかチェックしていきましょう。

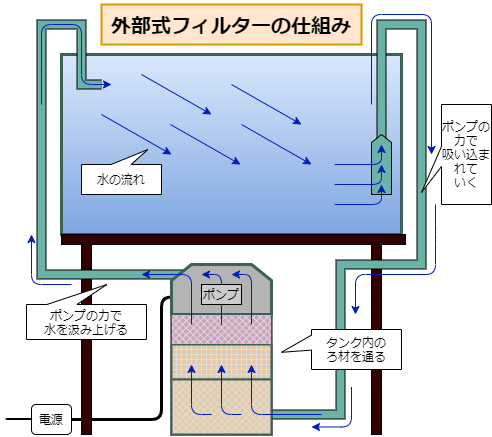

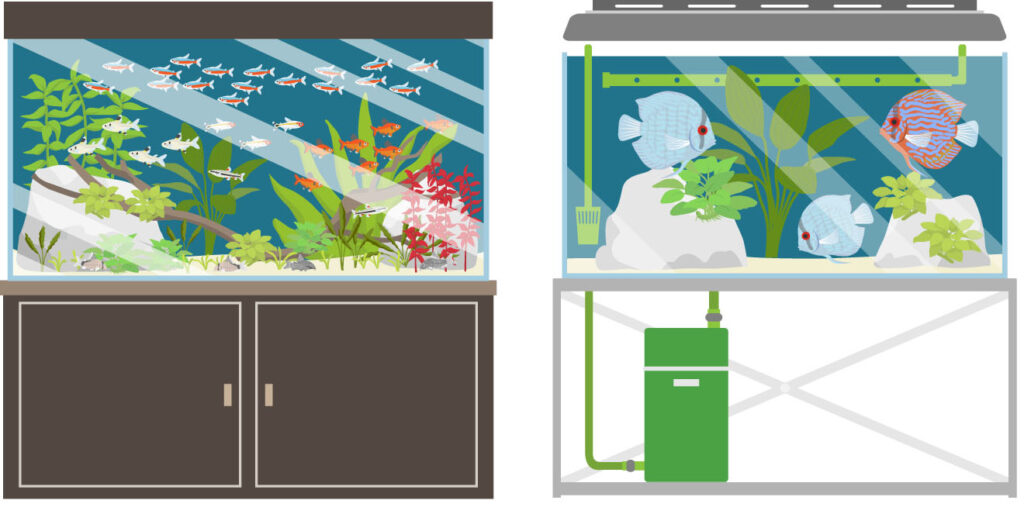

外部式フィルターの図解

外部フィルターは主に水槽の下側に設置するフィルターです。

図面右側の給水パイプから水を落下させて濾過槽まで通し、濾過槽に詰め込まれた様々な種類の濾材を通り抜け、今度はポンプの力できれいになった水を汲み上げて水槽内に戻します。

ポンプの揚程(ようてい)について

ポンプは外部式フィルターの心臓とも言えるパーツですが、フィルター内部に組み込まれているポンプの大きさ(性能)によって、水を上へ送り込む力の強さにも限界値があります。

これをアクアリウムでは主に「揚程(ようてい)」と言って、製品に定められた揚程値以上の高さへ水槽を設置してしまうと、水がうまく上昇せず正常に循環が行われません。

揚程は外部フィルターの商品パッケージに記載されていますので、ご自身の水槽台の高さと揚程をしっかりと見比べて外部フィルター(ポンプ)選びを行いましょう。

外部式フィルターのメリット・デメリットについて

外部式フィルターの良い点・注意すべき点は以下の通りです。

外部フィルターのメリット

ハッキリ言って、かなり優秀なフィルターの部類です。

ろ材のタンク容量がかなりあって、水質の浄化能力に優れ、水流やポンプの音もほとんど聞こえないため、家のどこに設置しても静かに稼働させる事ができます。

上部フィルターのようにバシャバシャと水が跳ねないため、水草育成に重要なCo2が抜けにくい事も特徴です。

Co2ってなんだ?と思った方もいるとは思いますが、なんとなくそういうものだと思っていてください。

Co2添加について詳しく知りたい方はこちらの記事を確認しましょう。

Co2は本格的な水草育成を行う場合に、とても重要な要素となってきますので、使用する濾過装置を選ぶ時は外部フィルターを選択しておけば間違いないです。

さらにパイプなどはガラス製の物に変えて、配管すらもオシャレに飾る事もできます。

様々なろ材を自分のお好みで選択でき、予備部品や拡張パーツも多く出回っていてカスタマイズ性も高く、ぶっちゃけ全てのアクアリストにおすすめできる非常に優秀なフィルターです。

外部フィルターのデメリット

注意するべき点は主に2つです。

まず、その強靭な濾過能力と引き換えですが、他のフィルターと比べて大きめのサイズがネックです。

水槽の真横における種類も一部ありますが、基本的には設置場所を水槽の真下に設けるタイプのフィルターで、専用の水槽台を使用することが推奨されています。

注意すべき点の2つ目は、一番最初の導入コストが高い事が非常にネックとなってきます。

外部フィルターは一般的な60cm水槽用でも一台設置するのに1万円前後かかってしまい、初心者にとっては他のフィルターに比べて購入のハードルが高いのも確かです。

正規品、互換品問わずオプションパーツや交換部品が様々な形で販売されていて、内部の各部品は長持ちするものが多いですが、シャフトというポンプ内の芯棒1本だけで千円ほどかかったり、ガラス製の給排水パイプを別途用意すれば追加で数千円必要になりますし、各パーツの割高感も少々否めません。

とはいえ、逆に言えばこのフィルターは自分の思い通りにそれぞれのパーツをカスタマイズできるという事なので、透明感にこだわったビジュアル重視の水草水槽を作りたければ必ずと言っていいほど候補に挙がるフィルターです。

何よりも高い値段に見合った水質浄化性能と、10年以上同じフィルターを使用している猛者もいるほどに堅牢さを兼ね備えたフィルターなので、長期的にアクアリウムをやる方は購入する価値が十分にあるフィルターと言えるでしょう。

おすすめの外部フィルターを紹介

ここでは初心者の方にオススメな外部フィルターを2種紹介していきます。

それぞれどんな特徴があるのか確認していきましょう。

一つ目は、エーハイムクラシックフィルター2213です。

二つ目はGEXさんから発売されているメガパワー6090です。

まとめ

最後に今回お伝えした解説のまとめです。

- 外部式フィルターは濾過能力が優秀で、音も静かな水草水槽の定番フィルター。

- 導入の初期コストはそれなりにかかる。

- しかし、壊れにくく長期使用すれば値段に見合った性能が十分期待できる。

極論を言ってしまえば、たとえどんなフィルターであっても生体の飼育はできますし、水草の育成は可能です。

しかし水景写真のコンテストで上位を獲得しているユーザーのほとんど(ほぼ100%)は外部フィルターを使用しており、外部フィルターに対するその信頼と実績が見て取れます。

私の意見は解説の通り、買って損はない水槽設備だと思いますので、ご自身の予算と水槽の目的に応じて適切なフィルターをぜひ選択してみて下さい。